义乌“厂二代”靠这个走红,1元起步的产品,年销4亿

2015年,全国工商联研究室、中国民营经济研究会家族企业委员会牵头,做了一份《中国家族企业传承报告》。据其数据统计显示,未来10年,中国将有3200万家族企业迎代际传承,其中64%的领导者面临“接班难题”。

如今,10年期已至。历经改革开放40余年,这批企业领导者已步入退休的年纪。他们是中国最早一批投身制造业的人,也是让中国制造走向世界的人。过去几年,是“厂二代”回家“接班”的高峰期,这个词也一度成了网络上热议的关键词。

在小红书上,曹浩田有10万粉丝,他去年11月回到家族企业,开始拓展短视频渠道。外界基本是通过他的社交账号认识他,然后成交订单。在他看来,老一代人做生意的方式太过陈旧,而现在是短视频的天下,因此他给自己取了一个响亮而接地气的外号——义乌“一块哥”。

在回家工作前,曹浩田和这几年很多辞职、回国继承家业的“大小姐”“大少爷”一样,“都在寻找另外的可能”。

一方面,他们深知自己的起点可能是一般普通人的终点。但另一方面,他们从小见证父母的起早贪黑,工厂的枯燥无聊,内心深处并不想重走父母的老路。

义乌的“厂二代”都有自己的圈子,他们有人趁父母还年轻,选择在外创业,有人只想做个安稳的写字楼白领,有人干脆在家闲躺着,“只要不回厂里都行”。

但绕来绕去,大多人还是要“接班”的,不论是乐意还是不乐意。他们就像连着线的风筝,看似在天空翱翔,但总有一天会被那根线拽回来。而回家后,他们则面临更大的焦虑,“如何才能在父辈的基础上,做出自己的成果?”

家里是跳板

兜里只剩下十几元钱的时候,曹浩田躺在出租屋里,终于给父亲打了一个电话:“我回来,但我不靠你,我要自己干。卖得出去,我就拿提成,卖不出去,我一分钱也不要。”

在这般与自己较劲之前,曹浩田和很多义乌的厂二代一样,“不想回家‘接班’,不想被人说‘靠父母’,想干自己喜欢的事情”。

但很长一段时间,曹浩田难以厘清他到底喜欢什么,想干什么。他大学学的是护理专业,因为听说“男生学护理比较好找工作、稳定”。毕业后在医院的ICU工作两年,用他的话说,“整个人都憔悴了”,没日没夜地照顾病人,见证了很多生死,让他生出一种焦虑和迷茫感。

他辞职来到父母所在的城市义乌,离家几十公里,却不愿意回家,而是到直播公司当主播助理。干了几个月,他说服公司最厉害的主播跟着他创业,几个人在小小的出租屋里直播带货,“没干出名堂”。主播觉得赚不到钱,便离开了。

对于赚钱,曹浩田其实早有心得。从某种程度上讲,他也是留守儿童。小时候,父母在义乌打拼,他回到河南老家上学,成长路上的每一个分叉口,都没有人给他任何建议。在懵懂期,父母的事业潜移默化地影响了他。

小学六年级时,他被叫过一次家长,原因是他在学校做生意。班上有同学不想写作业,曹浩田一个个回收他们的作业,找到尖子生帮忙写,“比如一张试卷收费5元,我挣3元,尖子生挣2元”。

学校的寄宿生需要给手机充电,或者从外面带吃的进来,曹浩田就雇了几个走读生帮忙做这些,他作为中间商赚取一部分差价。

学生时代的曹浩田不缺钱,父母给足了生活费,他在学校挣的毛毛角角,还不如生活费多。但他享受赚钱的快乐,“纯粹好玩”。

但长大后,曹浩田不可能再向家里要生活费,当赚钱变成了生计手段时,就不那么好玩了。

回家上班前,他一共创业过两次,都失败了。第二次是和朋友拿着手机在义乌四处探厂,在社交平台上发布短视频,希望有人能找他们采购。他们谈成过大大小小的单子,但始终赚不到钱,“大客户不会看上我们,小客户又没利润”。

最迷茫的时候,曹浩田只剩下十几元钱,下一顿饭吃什么都不知道,但他仍然觉得自己能行。拍短视频这条路是可取的,他的思路清晰,只需要一个跳板。

接班,又没完全接班

在义乌,真正自愿回家接班的“厂二代”并不多。

“如果有得选,我想在一线城市做企业策划,一个月能拿个几万元,有正常的周末,假期能四处旅游。”邹雪说,她回家接班完全是“迫不得已”。

几年前,父母的工厂因为外国客户的流失,业绩连续下滑。“他们年年劝我回来,妈妈也在电话里哭过,我就是不想回来。”

留学回国后,邹雪在上海的一家外企做了两年企划,有了自己的生活圈子和节奏。虽然比想象中忙碌不少,但每天穿着想穿的衣服,化个精致的妆容,端着咖啡行走在高端写字楼里的感觉,是义乌那间偏僻的工厂和她看不懂的机器无法给予的。

直到前年春节回家,她看见父母的白头发比以前多了不少,一向喜欢打扮的母亲也不化妆了。那一刻,似乎有什么击中了邹雪的心,上海的咖啡变得没那么好喝,写字楼再光鲜也与她无关。

2022年的春天,她辞掉上海的工作,走进了另一种人生。开车经过义乌商贸城附近繁华的街道,驶过一大片城中村和厂房,道路两旁的树林和小作坊轮番倒退,就到了父母辛苦打拼了20多年攒下的厂区。“以后的生活就在这里了。”邹雪想。

回来之后,邹雪的工资是5000元一个月,她迅速融入了当地的“厂二代”圈子,发现很多人的情况和她差不多,“不是4000元,就是5000元,大家都在有钱没钱的状况中反复横跳,连请朋友吃饭都抠抠搜搜的”。

饭桌上,“厂二代”们聊得最多的,不是父辈的生意如何了,而是自己做了什么创新项目。他们都缺乏一种“价值感”,都在有意无意地和父辈划清界限,“父母的是父母的,我的是我的”。在真正证明自己之前,大家都经历了一段痛苦的探索期。

邹雪回来后主要干两件事,一是做外贸电商,二是将工厂整体规范化。电商是邹雪回来前就想好的,“父母请过团队做跨境电商,但其实这地方,真正的人才不好招,有能力的人干一段时间就辞职创业去了,店铺摆在那里就是个空壳”。

工厂生产的是树脂配件产品,客户主要是欧美、东南亚等地的经销商。邹雪招了一个电商运营,两个人从零搭建店铺,接待询盘和订单。

但更让她焦虑的,不是远方的客人,而是厂里的改革。工厂里有100多个员工,其中大部分是早期跟着父母打江山的“元老”。邹雪面对他们时,常常有种力不从心的感觉。

刚开始,邹雪到车间让仓库的老主管清点一下库存,卖不出去的老款集中堆在那边,没有人过问,也从来没人处理过。老主管微微点了头,过了两天邹雪过去时,那些东西还堆在仓库里。她有点生气,让老主管尽快处理这件事情,结果他仍然埋头干自己的活,“我说什么他都不听,埋着头干他自己的,我在旁边噼里啪啦地讲,像个透明人”。

邹雪跟他僵持了许久,对方不讲话,她也看着他不动,最后他抬起头说了一句:“我当年跟你爸跑客户的时候,你还在吃奶。”

老员工们不理解邹雪的排班表,不会参与她通知的全员会,产品线有调整的时候,他们也只是不耐烦地说一句:“让你爸来跟我说。”

“都是被我爸惯的。”有一次邹雪气急了,向父亲要求换掉一部分人,“效率太低了,思想太陈旧了,凭什么看不起我!”但父亲拒绝了她的提议,开掉那些跟了他多年的老员工,他心里过不去。

后来,邹雪慢慢招自己的人,拉拢厂里相对年轻的管理人员,那种时不时受气的感觉才慢慢减轻。

“不后悔接班”

“2024年,打算死磕自媒体。”年初,邹雪在社交平台这样写道。这样的想法一半是源于焦虑,“前几年义乌的‘厂二代’聚在一起时,聊的都是电商,这两年都在讲短视频”。而她身边也有好几个人靠短视频接到了稳定的订单。

在抖音、小红书、快手、B站等主流内容平台上,搜索“义乌厂二代”会出现一大波账号,有些账号的粉丝数达几万个、十几万个,但大多数“厂二代”的内容都是在展现“焦虑”,而回应他们的,同样也是来自“厂二代”的焦虑。

邹雪建了一个“义乌厂二代”的群,建群的目的是互利共赢,让彼此看看能否有合作的机会。但群里大部分人在介绍完自家产品后,都开始吐槽最近做亏了哪些订单,遇到了哪些坑。

像曹浩田这样,在短视频上获得成功的义乌“厂二代”并不多。

他回家后,几乎将所有的精力都花在了短视频上。他和父亲正面划清界限,不会参与公司的管理,而是“干自己的,赚自己的”。

20多年前,曹浩田的父母从河南老家来到义乌,从篁园市场的小摊到义乌商贸城的铺子,从工厂到展厅,一步步建立。他们销售涵盖厨房用品、文具、餐具、个人护理、饰品等在内的2万多种日用百货,去年销售额达4亿元。

拍短视频的前半个月,曹浩田都感觉自己是在做无用功,“基本没人看”。直到第十五天,他发了一条短视频,教大家如何在义乌找到靠谱的货源,一下子有了几十万播放,后续积累到二百多万播放。

他一个人拿着手机自拍,寥寥数语组成的三十多秒视频里,他的刘海半遮住额头,没有太多表情,圆圆的脸蛋显得人很诚恳。这条视频也带火了“一块哥”,有一次,公司的招商经理带客户来展厅,他正好在拍短视频,客户惊讶地喊一声:“你不是‘一块哥’吗?”

后来,曹浩田每天都要更新短视频,过年也只断更了两三天。之后的视频里,他自信感十足,梳起了背头,穿上了衬衫,用高昂的声音和露齿的笑容介绍着他们展厅的小百货。

“80抽的婴儿手口湿巾,拿货一块多,你来卖三块。”

“网红竹节杯,拿货一块多,价格你来定。”

类似的短视频在平台上非常受欢迎。短短四个月时间,他的社交平台积累了10万粉丝,几个社交账号里加了一两万个客户。他每天都在不停地接待客户,把生意做到了东南亚、南美、非洲,出口了几十个货柜。更重要的,他如今也能领到底薪了,“依旧是绕不开的5000元”。

700多平方米的展厅里,如果没有客户,就只能听到曹浩田浑厚又高亢的嗓音。走红后,表哥成了他的摄影师,他们还将视频发到了Tik Tok(抖音短视频国际版)上,也获得了不少订单。有一个在国外生活的广东人找上他,两人聊得起劲,这位客户连店面都没有,却坐着飞机跑来义乌看货,然后飞到国外租店面,一口气下了十几万元的订单。

在短视频里,“一块哥”自信、健谈、靠谱。关掉镜头后,在客户面前的曹浩田八面玲珑,能言善道,这一面的他为自己在有限的选择里,创造了新机会。而另一面的他,是相对内向的,“其实我很不爱社交和讲话,一个人的时候就在家打游戏”。

严格意义上,他并不认为自己算真正的“厂二代”,因为他还没决定彻底接班。他和义乌无数“厂二代”一样,想趁年轻,“寻找自己的天空”。迷茫是注定的,但也只能带着迷茫走下去。

邹雪的短视频账号始终没做起来,她认为是产品的原因,正准备往人设上打造。工厂前几年亏损的元气,还未完全恢复,有时候她感觉自己回来接了个烂摊子。每天,她都会忙得脚不沾地,然后带着焦虑入睡。这种感觉,她不想让未毕业的弟弟承受,“如果他将来不想回来,我也会替他争取的”。

但想了一阵,她又说:“不后悔回来接班,我的条件已经比普通人好太多太多了。”

国家邮政局:“双11”当天全国快递业务量达6.39亿件

国家邮政局监测数据显示,2023年11月1日至11日,全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件,同比增长23.22%,日均业务量是平日业务量的1.4倍。其中11月11日当天,共揽收快递包裹6.39亿件,是平日业务量的1.87倍,同比增长15.76%。站长网2023-11-13 17:20:320000王小川旗下百川智能宣布完成3亿美元A1轮融资

百川智能公司今日宣布完成了3亿美元的A1轮战略融资,这次融资吸引了包括阿里、腾讯、小米等科技巨头和多家顶级投资机构的参与。站长网2023-10-18 21:14:550000特斯拉试点开放充电网络 面向37款非特斯拉车型

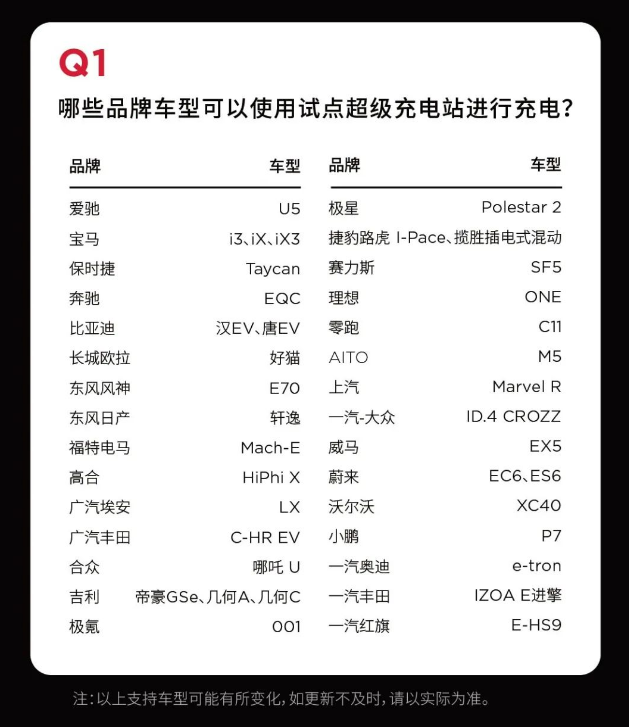

特斯拉宣布,中国大陆地区特斯拉面向其他部分非Tesla新能源车辆试点开放充电网络。据悉,特斯拉将试点开放10座特斯拉超级充电站,面向37款非Tesla车型。使用方法为:下载TeslaApp应用程序(4.20.69或更高版本)创建Tesla账户,选择“为非Tesla车辆充电查找附近已开放的超级充电站或目的地充电站开启“特”别加电体验站长网2023-04-25 10:05:190000